Du poil, du cheveu et de la récupération

Décidément, le Musée des Arts décoratifs ne cesse de nous surprendre. Après la passionnante exposition, l’automne dernier, consacrée à Elsa Schiaparelli, cette styliste qui a si souvent fait appel aux artistes, il met à l’honneur ce printemps le poil et les cheveux, ces attributs que l’espèce humaine partage avec les animaux, mais qu’elle a toujours domptés à des fins morales et esthétiques et qui ont tellement participé, en Occident, à la construction des apparences. C’est un sujet qui peut sembler anecdotique, mais qui est révélateur, en fait, de bien des modes et de bien des idéologies. Ainsi, dès les premières salles, l’accent est mis sur les coiffures féminines, qui sont celles qui ont donné lieu au plus grand nombre d’inventions et de transformations. Alors qu’au Moyen-Age, les femmes, obéissant au commandement de Saint-Paul, sont obligées de porter le voile, dès le XVe siècle, elles l’abandonnent pour arborer des coiffures souvent extravagantes. C’est au XVIIIe, avec les coiffures hautes dites « poufs » que ce phénomène atteint son apogée. Mais le XIXe siècle n’est pas en reste avec ses coiffures inspirées de la Grèce antique, dite « à la girafe », en tortillon ou « à la Pompadour ».

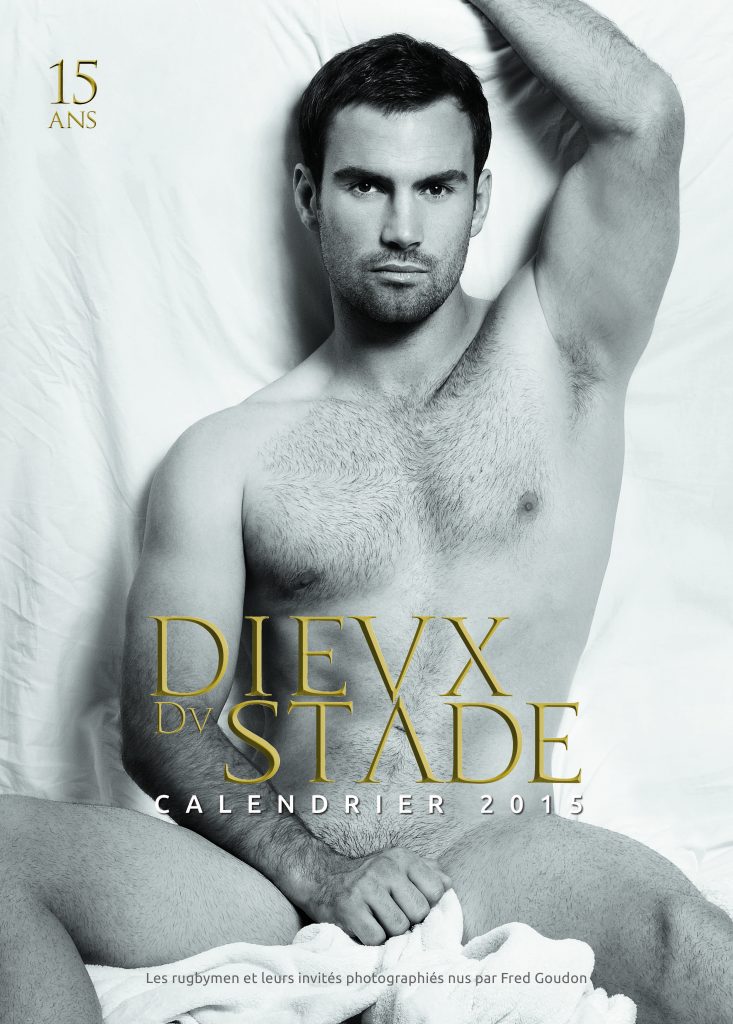

Chez les hommes, c’est le poil et la barbe qui sont synonymes de courage et de virilité. Tandis qu’au Moyen-Age, le visage est glabre, au début du XVIe siècle, les trois grands monarques d’Occident : François Ier, Henry VIII et Charles Quint sont jeunes et portent la barbe dès lors associée à l’esprit guerrier. Sous Louis XIII et jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, l’homme de cour se doit de présenter un visage imberbe, mais une perruque imposante et sophistiquée. Le XIXe siècle, lui, sera très poilu avec la moustache, mais aussi les favoris et la barbe fournie. Jusqu’au XXe où, après une période plutôt lisse, les hippies et les hipsters des années 90 remettront le poil au goût du jour.

Mais le poil n’est pas que

celui qui pousse sur les joues et le cuir chevelu. Il est aussi celui qui

envahit les autres régions du corps et en particulier les régions pubiennes.

Dans la peinture classique, le nu est idéalisé et exclut la représentation de

pilosité. Le poil est associé à la trivialité et aux représentations vulgaires,

voire pornographiques. Certains osent le réalisme, comme Courbet avec sa

célèbre Origine du monde qui a momentanément quitté les cimaises du

Musée d’Orsay pour trouver sa place au sein de cette exposition. Mais cela donne

lieu à des scandales et reste très marginal, au moins jusqu’au XXe siècle.

Et qui dit poil et cheveux dit aussi tout ce qui va avec, à savoir les

coiffeurs et les barbiers, les peignes et les perruques ou tous ces accessoires

qui servent à transformer la masse capillaire, à l’embellir et à la parer.

C’est ce que montre cette riche exposition de plus de six cents pièces, qui va

des tableaux et des sculptures classiques aux pièces contemporaines, en passant

par des bijoux, des reliquaires, des casques de coiffeur, des magazines, des publicités

de shampoing ou des sèche-cheveux. On y voit ce que la pilosité révèle de

l’individu, combien elle est liée à l’érotisme et à la décence (au XIXe siècle,

par exemple, les représentations de femmes aux cheveux défaits, comme le portrait

de l’Impératrice Sissi par Winterhalter, étaient réservées à des cabinets

privés et semblaient incongrues dans des lieux publics) et, dans une très

instructive vidéo, on peut même voir, sur des modèles d’aujourd’hui, comment

les coiffeurs des précédentes époques arrivaient à de telles compositions. Enfin,

on peut constater comment certains artistes contemporains se sont emparés du cheveu

pour les intégrer à des œuvres et surtout comment certains créateurs de mode,

comme Charlie Le Mindu, ont même imaginé des robes à partir de celui-ci et

c’est ce panorama si dense et si divers qui rend l’exposition passionnante.

Certains créateurs, on

vient de le voir, ont utilisé le poil à des fins écologiques, comme un matériau

de récupération. De sale, superflu, envahissant, il est devenu un outil avec

lequel on pouvait travailler et qui finissait par avoir sa noblesse. C’est un

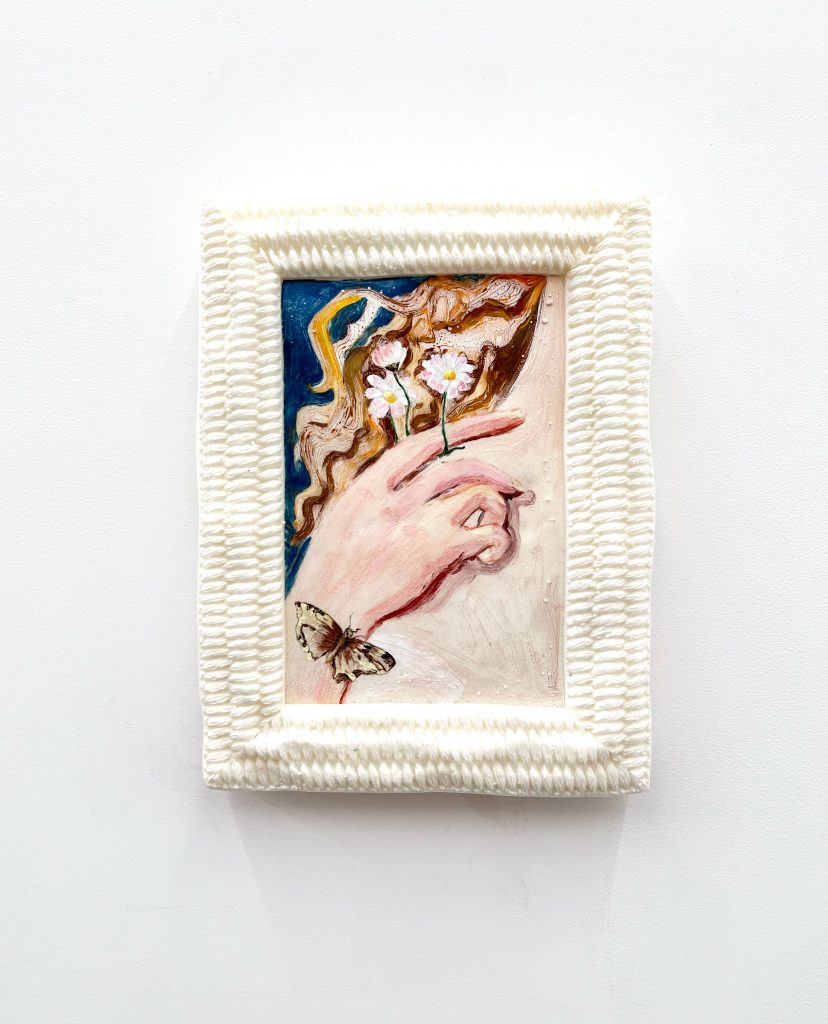

peu ce qu’a fait, mais d’une autre manière, Olivier Millagou pour l’exposition

qu’il présente à la galerie Sultana. L’artiste, qui est aussi surfeur et qui a

toujours un lien fort avec la nature (on connaît en particulier son goût

nostalgique pour la « Beach Culture »), a toujours su s’adapter au

contexte dans lequel il évoluait. C’est ainsi qu’en 2021, il a été amené à

rénover une maison qu’il s’apprêtait à habiter et, à cette occasion, il a récupéré

un certain nombre de cadres qui s’y trouvaient. Plutôt que de les jeter, il a

préféré en faire un moulage avec de la silicone périmée (et donc invendable et

qu’il n’aurait jamais utilisée sinon, parce que trop polluante) que des

artisans du coin lui avaient donnée. Et il a peint directement, là encore avec

des restes de peinture acrylique, sur le moule, c’est-à-dire sur une surface

particulièrement glissante. Puis il a rempli ce moule d’une mousse expansive

elle-aussi périmée et lorsque celle-ci était sèche, il l’a retirée, laissant

apparaître une image imprimée comme un monotype. Le moule pouvait être réutilisé

et le cadre initial avoir une seconde vie.

Le résultat donne un objet tout à fait surprenant, à mi-chemin entre la

peinture et la sculpture. Il y a une sorte de naïveté, de maladresse dans ces

cadres aux formes un peu grossières, d’autant qu’Olivier Millagou a peint des

sujets assez attendus, des animaux, des fleurs, des insectes, dans lesquels l’humain,

en partie responsable de leur disparition, n’intervient que par ses extrémités,

le pied et la main (l’exposition propose aussi des moulages de vases et d’oiseaux

faits selon un processus identique). Mais c’est ce qui fait leur charme et leur

fraîcheur. Et c’est aussi une manière de s’interroger sur comment faire de la

peinture aujourd’hui, comment la concilier avec des préoccupations écologiques,

elle qui a si souvent utilisé des matériaux polluants. Enfin, c’est une manière

de montrer que ce qui est destiné à la poubelle et à l’incinération peut être

recyclé et changer radicalement de statut. Printanière et revigorante,

l’exposition, dont les murs ont aussi été repeints avec des restes des

expositions précédentes, est aussi vertueuse.

–Des cheveux et des poils, jusqu’au 17 septembre au Musée des arts décoratifs, 107 rue de Rivoli 75001 Paris (www.madparis.fr)

-Olivier Millagou, Litmus, jusqu’au 27 mai à la galerie Sultana, 75 rue Beaubourg 75003 Paris (www.galeriesultana.com)

Images : Lodewijk van der Helst — Portrait d’Adriana Hinlopen, épouse de Johannes Wijbrants 1667 Huile sur toile Amsterdam, Rijksmuseum. © Rijksmuseum, Amsterdam ; Fred Goudon — Calendrier Les Dieux du Stade avec Morgan Parra 2015 © Stade.fr / Photo: Fred Goudon ; Olivier Millagou, Peinture périmée ( Pâquerettes et papillon ), 2023, Acrylique, mousse expansive, photo Grégory Copitet

0

commentaire