« Présences arabes », modèle d’exposition

Si vous voulez voir une exposition qui affiche des noms célèbres, n’allez pas voir Présences arabes, qui se tient actuellement au Musée d’Art Moderne. Car en dehors d’Etel Adnan, de Jean-Michel Atlan et d’Huguette Caland, tous les autres ne sont pas ou peu connus. Et c’est le mérite de cette exposition passionnante, qui fait découvrir tout un courant artistique qui dort dans les réserves des musées ou dans des collections privées et couvre tout un pan de notre histoire coloniale puis post-coloniale. Comme l’indique le document qui l’accompagne : « L’exposition se veut un projet de réhabilitation historique mais aussi de réconciliation de la France avec l’histoire de l’art (post)coloniale. Elle étudie le rôle de Paris dans le développement de l’art moderne arabe en cartographiant lieux de formation, lieux d’expositions, lieux de rencontres… »

Elle prend pour point de départ l’année 1908, qui correspond à l’arrivée à Paris du poète et artiste libanais Gibran Khalil Gibran et à la fondation de l’Ecole des Beaux-Arts du Caire. A l’époque règne l’orientalisme, c’est-à-dire cette manière qu’ont eu les artistes occidentaux au XIXe siècle de représenter l’Orient et l’Afrique du Nord à travers leurs prismes et dont on trouve encore des traces chez Matisse. Les artistes arabes qui arrivent à Paris et qui répondent eux aussi à cette attente vont peu à peu s’émanciper et se confronter à l’art moderne occidental, tout en en gardant leur fond culturel. Ils s’inscrivent dans les ateliers d’André Lhote ou de Fernand Léger et montrent qu’ils sont en mesure de peindre à la manière de leurs maîtres. A cette catégorie appartient Mahmoud Mokhtar, qui étudie d’abord aux Beaux-Arts du Caire avant d’obtenir une bourse pour venir étudier à Paris, où il dirigera d’ailleurs brièvement le musée Grévin. Fils de paysan, cet artiste qui modèle délicatement ses œuvres dans la boue du Nil incarne le renouveau de la sculpture égyptienne.

Au fil des années et face à la montée des nationalismes dans le monde des années 30, les artistes arabes vont complètement se libérer de l’orientalisme pour adhérer à l’avant-garde internationale. C’est particulièrement vrai en Egypte, où le groupe surréaliste Art et Liberté voit le jour, mené entre autres par le peintre Mayo, qui tisse des liens avec la branche française, sans toutefois adhérer entièrement au mouvement d’André Breton (par rejet de l’autoritarisme de celui-ci). Art et Liberté expose à Paris à la galerie Maeght, en 1947, la même année que l’artiste autodidacte algérienne Baya. Alors que les réseaux surréalistes, liés aux communistes s’associent aux mouvements arabes pour dénoncer la colonisation, en Egypte, où le pays colonial n’est pas la France, mais le Royaume-Uni, Paris est vu comme un levier antibritannique et comme un havre de liberté. Anticolonialisme et francophilie y vont donc de pair.

Puis, dans les années 50 et 60, viendra le temps de la décolonisation et des indépendances (Tunisie, Maroc, Algérie). Ce sera l’époque où s’affirmeront les réseaux artistiques des pays du Maghreb comme l’Ecole de Casablanca, l’Ecole de Tunis ou le groupe Aouchem. La France accompagnera ces pays nouvellement décolonisés à travers le Salon des réalités nouvelles et la Biennale internationale des jeunes de Paris et certains musées intégreront avec succès des artistes arabes comme Ahmed Cherkaoui ou Shaffic Abboud à leurs expositions. Mais bon nombre d’entre eux, qui ont fait leurs classes à Paris, retourneront dans leur pays pour participer au renouveau créateur. Certains français d’Algérie, comme Jean de Maisonseul et le poète et critique d’art Jean Sénac, choisiront même de rester de l’autre côté de la Méditerranée, le premier pour y prendre la direction du Musée des Beaux-Arts d’Alger en 1962.

Enfin, après la décolonisation et face à l’autoritarisme qui sévit de plus en plus dans certains pays arabes, de nombreux artistes viennent se réfugier à Paris. C’est l’époque de Mai 68 et de la solidarité avec les peuples opprimés, en particulier le peuple palestinien. Cette convergence des luttes trouve un écho particulier dans le Salon de la jeune peinture, dans lequel Gilles Aillaud est très actif. Cette période sera couronnée, en 1980, par la publication du poème réquisitoire d’Etel Adnan, L’Apocalypse arabe, qui s’élève contre toutes les guerres du monde arabe dans une langue d’une grande violence. En 1988 aura lieu la première exposition à l’Institut du Monde arabe à Paris et c’est avec cet événement symbolique que s’achève l’exposition.

Sur un mode chronologique, elle aura développé toute cette histoire, montré les évolutions, depuis l’orientalisme vers le moderne, la figuration vers l’abstrait, et reconstitué des galeries et des lieux où les œuvres ont été montrées. Et grâce à toute une série d’archives, elle parvient à resituer les choses dans l’histoire politique du monde et à en montrer les contradictions (ainsi, en 1961, des artistes marocains comme Mohamed Melehi et Jilali Gharbaoui sont présentés à la deuxième Biennale internationale des jeunes artistes au musée d’Art moderne, tandis que des Algériens sont noyés dans la Seine par la police). Sous la houlette d’Odile Burluraux, Morad Montazami et Madeleine de Colnet, les commissaires, c’est un modèle de rigueur, d’intelligence, de sérieux, de précision, le contraire de ces expositions organisées à la hâte et au discours uniquement militant que l’on voit trop souvent actuellement et qui confondent histoire de l’art et tract politique.

–Présences arabes, jusqu’au 25 août au Musée d’Art moderne de Paris (www.mam.paris.fr)

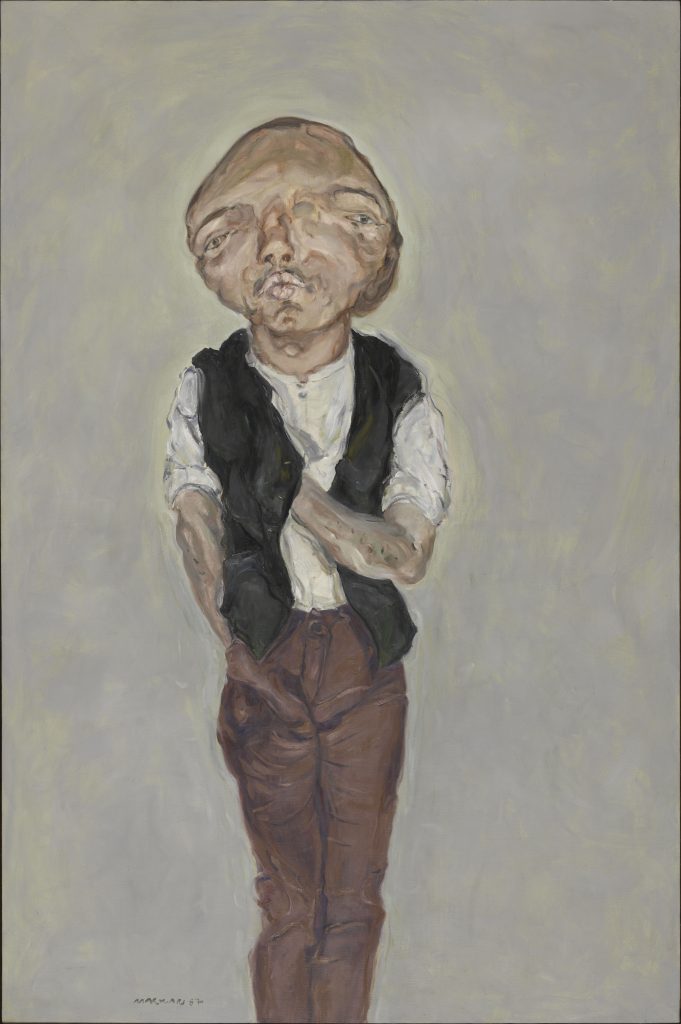

Images : Amy Nimr, Women and children with fish (Femmes et enfants aux poissons) vers 1926 Huile sur toile 73 x 60,4 cm Collection particulière © Photo Juan Cruz Ibáñez ; Huguette Caland, Espace blanc I, 1984 Huile sur toile 200 x 200 cm © Photo Jack Hems Courtesy famille Caland, David Zwirner ; Marwan Kassab-Bachi, Mann mit grüner weste (Homme au gilet vert) 1967 Huile sur toile 195,5 x 130 cm Paris, Centre Pompidou – Musée national d’art moderne – Centre de création industrielle Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Philippe Migeat

2 Réponses pour « Présences arabes », modèle d’exposition

Je viens à l’instant de lire la critique très différente de Lunettes Rouges… Le Journal des Arts n’était pas particulièrement élogieux non plus sur la cohérence de l’exposition. Je ne sais à quel saint me vouer : sans doute le meilleur prétexte pour m’y rendre à l’occasion d’un prochain passage à Paris.

https://lunettesrouges1.wordpress.com/2024/05/29/le-grand-ecart-de-presences-arabes/

2

commentaires