Chagall et les artistes en exil

De Chagall, on a parfois l’image d’un peintre un peu facile, poétique, tendre, nourri des légendes et de l’imaginaire de sa Russie natale, mais aussi un peu sentimental, folklorique, pour ne pas dire mièvre. En bref, un peintre du « surnaturel », comme disait Apollinaire. Et, de fait, certaines œuvres témoignent de cette légèreté colorée, de cette fantaisie charmante mais qui le situe hors du temps, comme le plafond de l’Opéra de Paris par exemple. Pour autant, l’homme a connu un itinéraire difficile : en tant que juif, il a subi de plein fouet la discrimination, voire la tentative d’élimination, du XXe siècle et longtemps il a dû fuir et se cacher. Aussi une grande partie de son travail est beaucoup plus ancré dans le réel et l’Histoire qu’on voudrait le croire et se dresse farouchement contre le fascisme et l’autoritarisme à travers des paraboles et des messages de paix. C’est ce que montre la très intéressante exposition Chagall politique, qui vient d’ouvrir au Musée Chagall de Nice, à l’occasion du 50e anniversaire du musée, après avoir été montrée à la Piscine de Roubaix à l’automne dernier, puis à la Fondation MAPFRE de Madrid.

Elle débute par les autoportraits que l’artiste a réalisés à différentes périodes de son existence. Ils montrent un être multiple, en proie au doute et à la recherche d’identité, comme cet Homme à la tête renversé de 1919, où il est allé jusqu’à signer à l’envers. Puis c’est bien sûr la Russie et sa ville natale de Vitebsk (située aujourd’hui en Biélorussie) qui va l’occuper. En fait, en 1911, Chagall était arrivé à Paris où il s’était installé dans un atelier de la Ruche, mais en 1914, une exposition l’avait fait venir à Berlin et il en avait profité pour retourner chez lui. Mais les évènements l’obligèrent à rester et on est surpris de voir à quel point les œuvres qu’il fit à cette époque, sans jamais tomber dans le naturalisme, sont réalistes et témoignent de manière assez brute du quotidien du conflit en Russie. En 1917, toutefois, la Révolution d’Octobre lui apporta une bonne nouvelle, car elle lui donna l’entière nationalité russe, ce que lui interdisait jusqu’alors sa judéité.

Après la guerre, en compagnie de son épouse Bella et après un conflit avec Malevitch, il quitta définitivement la Russie, d’abord pour Berlin, puis pour Paris où il revint en 1923. Et c’est là où il vécut et travailla, jusqu’à obtenir la nationalité française en 1937, après qu’elle lui ait été refusée une première fois. Mais c’est une autre ombre qui grandit en Europe dans ces années-là, celle du nazisme. Chagall est sur la liste des « artistes dégénérés » (Purim ou Scène de village, la toile qui le représentait dans « l’Entartete Kunst » est d’ailleurs dans l’exposition) et lorsque la Deuxième Guerre éclate, il a du mal à quitter la France où il est désormais chez lui, mais finit, avec l’aide du journaliste américain Varian Fry, par embarquer à Marseille en direction des Etats-Unis, en passant par le Portugal. Et durant son séjour américain, il ne cessera de dénoncer la barbarie nazie et à faire partie des artistes en exil délibérément engagé, jusqu’à son retour en France, en 1948 et son installation sur la Côte d’Azur.

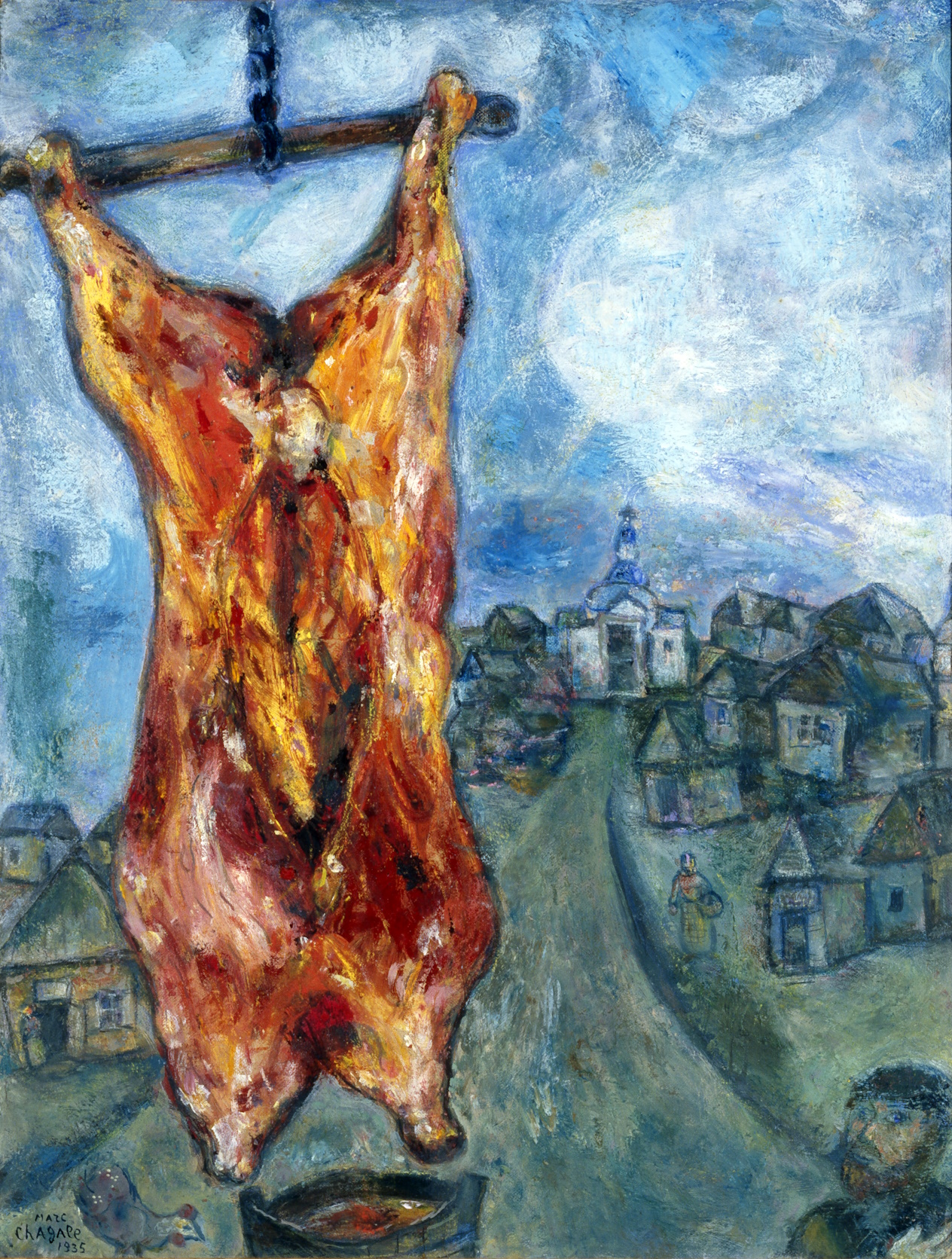

C’est ce que montre l’exposition niçoise. On voit comment à travers certains tableaux (Solitude de 1933 ou Le Bœuf écorché, 1925-1935, par exemple), Chagall avait la prémonition de la persécution et des atrocités à venir. Surtout, on voit comment celui-ci s’est servi de la Bible comme métaphore du monde qui l’entourait et pour dénoncer les tragédies qui y avaient cours. Elevé dans une famille hassidique très pratiquante, il avait eu dès son plus jeune âge une parfaite connaissance du Texte Sacré. Dans un premier temps, il s’était fait le porte-parole des prophètes qui, face à l’antisémitisme grandissant, ont pour mission de délivrer des messages de paix et de foi en l’homme (plus tard, dans les années 60, ce sont les figures de Moïse et de David qui l’inspireront pour décorer la Knesset, le parlement israélien). Mais de manière plus surprenante, il a utilisé l’image de la crucifixion du Christ, dont il rappelle l’appartenance au peuple juif en le représentant vêtu d’un châle de prière traditionnel (le talit) et en faisant, du coup, le symbole du peuple juif exterminé par les Nazis. C’est tout cet aspect de l’œuvre de l’artiste que l’on redécouvre ici et qui donne définitivement une image toute autre que certains (dont je suis) pouvaient avoir de lui.

A propos d’exil et de résistance, il faudrait citer l’exposition qui se tient au Palais de Tokyo jusqu’à la fin du mois, sous le titre de Dislocations. Ce n’est pas l’exposition sur les musées en exil qui a mis le feu aux poudres et provoqué le départ de la mécène Sandra Hegedus Mulliez, mais une autre, qui se tient juste à côté. Elle réunit quinze artistes, de générations et origines différentes (Afghanistan, France, Irak, Iran, Liban, Libye, Myanmar, Palestine, Syrie, Ukraine) dont, comme l’indique le communiqué de presse, « le travail est marqué ou informé par l’expérience de l’exil, du déchirement entre ici et ailleurs, entre passé et présent ». Parmi eux se trouvent certains, excellents, que nous avons déjà défendus dans ces colonnes : Majd Abdel Hamid (cf Le temps, contre et avec – La République de l’Art (larepubliquedelart.com), Tirdad Hashemi (cf Seules les galeries… – La République de l’Art (larepubliquedelart.com), Armineh Negahdari (cf Sexe, tendresse et autres fébrilités – La République de l’Art (larepubliquedelart.com). Mais on en découvre d’autres comme May Murad, qui est née à Gaza et qui peint des scènes de la vie quotidienne recouverte d’une iconographie digitale, comme des fenêtres ouvertes pour lutter contre sa solitude et son éloignement de sa terre natale. Ou Rada Abkar, qui est née en Afghanistan et qui, en 2018, a lancé le projet « Abarzanan-Superwomen », consistant à réaliser le portrait de figures féminines de l’histoire afghane sous forme de robes (projet qu’elle a dû abandonner suite à son exil). Loin des polémiques stériles et des prises de position outrancières, cette exposition émeut par sa véracité et par l’émotion qu’elle dégage.

–Chagall politique, jusqu’au 16 septembre au Musée Chagall de Nice (www. musees-nationaux-alpesmaritimes.fr). L’exposition est accompagnée d’un catalogue richement illustré qui synthèse les recherches les plus récentes et reproduit de nombreux chefs-d’œuvre et archives inédites. Publié en octobre 2023 aux éditions Gallimard, sous la direction d’Ambre Gauthier (312 pages, 283 illustrations, 35 €)

–Dislocations, jusqu’au 30 juin au Palais de Tokyo (www.palaisdetokyo.com)

Images : Marc Chagall, Le Bœuf ou Le Bœuf écorché, 1925-1935 Huile et gouache sur carton. 64 x 48,50 cm Collection particulière. Photo : © Archives Marc et Ida Chagall, Paris. © Adagp, Paris, 2024 ; Ich bin Jude, vers 1940-1950 Encre bleue sur page de carnet, 15 x 8,8 cm Collection particulière. Photo : © Archives Marc et Ida Chagall, Paris. © Adagp, Paris, 2024 ; May Murad, Disparition, série « Human Error », acrylique sur toile, 114 × 146 cm, 2022-2023 Courtesy de l’artiste, Crédit photo : Pierre-Alain Morels

0

commentaire