Pasolini et la peinture

Le cinéma et la peinture : un vaste sujet, qui mériterait une étude conséquente (certaines existent déjà) et qui concerne autant l’influence que cette dernière a eu sur le premier que la manière dont le cinéma s’en est emparé, parfois pour raconter des vies de peintres (Van Gogh, Michel-Ange, Renoir et récemment Bonnard, pour n’en citer que quelques-uns). On a pu voir à quel point le cinéma muet, qui n’existait que par l’image, a pu se rapprocher de la peinture et reprendre en même temps les courants esthétiques de son époque (l’expressionnisme). Et chez un cinéaste comme Patrice Chéreau, dont le père était lui-même peintre, la référence à la peinture est constante et en particulier la peinture historique qui a nourri les grandes scènes de charniers de La Reine Margot (l’exposition qu’il avait présentée au Louvre, Les Visages et les Corps, était de ce point de vue explicite).

Parmi tous ces grands cinéastes qui ont entretenu un lien étroit avec la peinture, il faut aussi citer Pier Paolo Pasolini. C’est ce que prouve la très belle exposition présentée actuellement à la Villa Sauber de Monaco, sous le titre : Pasolini en clair-obscur, dont Guillaume de Sardes est le commissaire. L’auteur de Théorème avait fait ses études à Bologne et, entre 1941 et 1942, avait assisté aux cours de l’historien d’art Roberto Longhi, qui influencèrent considérablement son approche la peinture et lui permirent de découvrir les artistes de la Renaissance italienne et surtout Le Caravage, qui ne jouissait pas d’une même popularité qu’aujourd’hui. Ses deux premiers films en noir et blanc, Accattone (1961) et Mama Roma (1962) sont très inspirés de l’esthétique caravagesque du clair-obscur (d’où le titre de l’exposition). Il lui rend aussi hommage en glissant des allusions visuelles à certains tableaux, dont Le Petit Bacchus malade et Le Garçon avec une corbeille de fruits.

C’est ce qu’on voit à Monaco, dans la première partie de l’exposition, où des extraits de films sont projetés, mis en regard des artistes dont ils s’inspirent. Ainsi, dans le sublime Evangile selon Saint-Matthieu, c’est le lien avec le hiératisme de Piero della Francesca qui est mis en avant. Dans Théorème, c’est Francis Bacon, le seul artiste contemporain en qui Pasolini se retrouvait (il se méfiait des autres, qu’il jugeait opportunistes et mondains), qui est évoqué, lors d’une scène où le fils de famille, qui est l’incarnation, justement, de ces artistes superficiels, montre une monographie à l’Ange-Terence Stamp. Dans Salò ou les 120 jours de Sodome, le cinéaste insère dans le décor des toiles de Juan Gris, de Severini ou de Mario Sironi que les quatre fascistes qui mènent le bal macabre ont surement spoliées, mais auxquels ils sont visiblement insensibles. On peut juste s’étonner de ne pas y trouver d’extraits du Décaméron, cet hymne à la vie et au plaisir sans la culpabilité, dans lequel il interprète lui-même le rôle de Giotto.

Mais on voit des extraits de La Riccotta, ce court-métrage que Pasolini réalisa en 1963 pour le film à sketches Rogopag (pour Rossellini, Godard, Pasolini, Gregoretti). Et c’est particulièrement instructif, parce que, alors que précédemment le cinéaste, qui était aussi écrivain, se contentait de faire allusion aux grands maîtres du passé ou à accrocher les modernes dans le décor, cette fois, il les reconstitue en tableaux vivants. Deux dépositions de croix, celle de Rosso Fiorentino peinte en 1521 et celle de Pontormo réalisée entre 1526 et 1528, sont ainsi recréées dans cette histoire étrange qui évoque la religion catholique qui serait devenue, selon lui, « une arme de la lutte des classes ou, dans le meilleur des cas, un moyen de s’enrichir ». Et alors que le film est en noir et blanc, seules les deux reconstitutions de tableaux sont en couleurs, comme pour souligner l’aspect spectaculaire et commercial du Technicolor.

Une autre salle est consacrée à l’artiste Fabio Mauri, un ami de longue date de Pasolini, qui avait joué dans son film Médée, et plus spécifiquement à la performance qui eut lieu en 1975, à Bologne, au cours de laquelle Mauri projeta L’Evangile selon Saint-Matthieu sur la chemise blanche immaculée que portait ce jour-là le cinéaste (on avait déjà pu voir une reconstitution de cette très puissante performance au Mamac de Nice, il y a deux ans, cf Nice fête l’art contemporain italien – La République de l’Art (larepubliquedelart.com)). Et à l’étage, ce sont les contributions des artistes contemporains à la figure intellectuelle encore si importante qu’est Pasolini, qui sont présentées. Parmi elles, on pourrait citer les si expressifs portraits de l’artiste et de sa mère par Marlène Dumas, le puissant dessin d’Adel Abdessemed, celui de Giulia Andreani le représentant à une époque peu connue de son existence, le travail de Laurent Fiévet autour d’une scène de Théorème, les interventions d’Ernest-Pignon Ernest à Ostie, là où le cinéaste-poète a été assassiné, ou les vidéos de Charles de Meaux, d’Alain Fleischer et de Regina Demina qui ont été produites spécialement pour l’exposition (une bonne trentaine d’artistes en tout).

La preuve que Pasolini est toujours parmi nous et que son regard aigu sur le monde et sur les dérives de la surconsommation, toujours exprimé sur un mode métaphorique et incisif, continue d’alimenter le débat.

-Pasolini en clair-obscur, jusqu’au 29 septembre à la Villa Sauber, 17 avenue de la Princesse Grace 98000 Monaco (www.nmnm.mc)

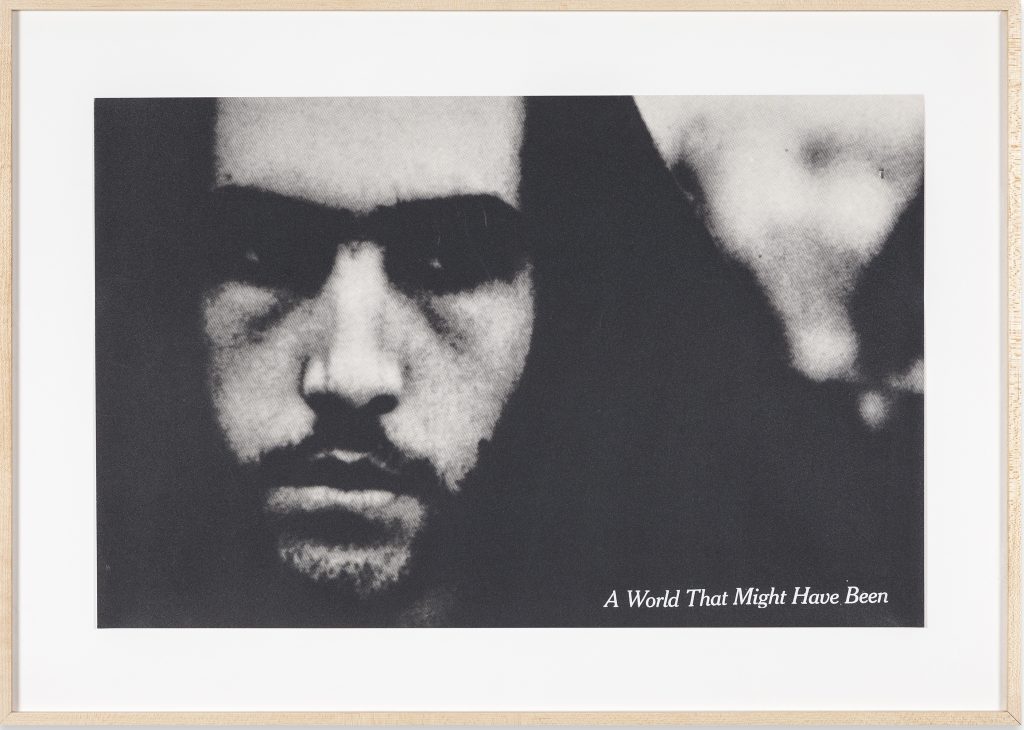

Images : Pier Paolo Pasolini, La Ricotta, 1963, Photogramme, Courtesy of Compass Film; Jacopo Carucci dit Pontormo, Saint Sébastien, ca. 1530, Huile sur panneau, 53×39 cm, Collection Bruckner, courtesy Galerie Grippaldi, Monaco ; Walter Dahn, First Impression, 2012, Acrylique et sérigraphie sur papier, 38,5 x 60,5 cm © Walter Dahn, Courtesy the artist and Sprüth Magers, Photo : © Timo Ohler

0

commentaire