Du charbon à la prothèse

Il y a plus de trente ans que Jannis Kounellis, cette figure essentielle de l’Arte Povera, ami de Heiner Müller et porte-parole d’une pensée révolutionnaire inhérente aux années 70, n’avait pas eu de grande exposition à Paris (une de ses dernières expositions remonte à 1980, au Musée d’art moderne de la ville de Paris). Il était donc légitime qu’une grande institution mette à nouveau sur le devant de la scène le travail sans concession de cet artiste né en Grèce, mais qui vint faire ses études à Rome à l’âge de 20 ans et s’installa définitivement en Italie. Mais qui pouvait mieux le faire que la Monnaie de Paris, cette vieille maison qui est devenue un ambitieux centre d’art ces dernières années, et qui possède encore une des dernières fonderies de la Capitale ? Car les matériaux de prédilection de Kounellis (le fer, l’acier, le charbon, qui sont les symboles de la société industrielle) sont ceux que l’on retrouve peu ou prou dans la fonte des pièces (avec le feu, autre élément à la fois dévastateur et purificateur que chérit l’artiste) et ils trouvent naturellement leur place au sein de l’établissement, même si, par leur matérialité imposante, leur « brutalité » (l’exposition s’appelle d’ailleurs Brut(e)), ils contrastent violemment, c’est le moins que l’on puisse dire, avec les espaces d’exposition raffinés de la Monnaie.

Tout au long des dorures, ornements, marbres des différents salons XVIIIe du parcours de l’exposition, se trouve donc rassemblé un ensemble de pièces de Kounellis, dont certaines ont été réalisées pour l’occasion, et d’autres qui sont plus anciennes, mais qui fonctionnent ensemble comme une vaste installation. Cela va d’immenses chevalets en métal qui accueillent le visiteur à l’entrée de l’exposition (car l’artiste, même s’il ne pratique pas de peinture traditionnelle, s’est toujours défini comme peintre) à Liberta o Morte, une pièce célèbre de 1969 en hommage à Marat et Robespierre, en passant par des œuvres faisant intervenir des animaux (des rats enfermés dans un lit de camp ou des poissons rouges évoluant dans une bassine où trempe aussi la lame d’un couteau). Et certaines sont régulièrement activées comme Da Inventare sul posto (1972), cette huile sur toile avec une phrase du Pulcinella de Stravinski devant laquelle une ballerine et un violoncelliste interviennent à intervalles réguliers (Kounellis a toujours entretenu un lien particulier avec la musique et a même créé des décors d’opéra comme ceux d’Elektra de Strauss mis en scène par Dieter Dorn en 1994).

L’exposition frappe par sa rigueur, le pouvoir évocateur des pièces, la simplicité de leurs formes. On imagine la déflagration que certaines d’entre elles ont dû provoquer, lorsqu’elles furent présentées à l’époque, et on est encore stupéfié par la manière forte avec laquelle elles interpellent le spectateur. Pourtant, son intérêt est plus historique que véritablement actuel, car la société industrielle à laquelle renvoie Kounellis (et tout le discours politique qui va avec) n’a plus tout à fait le même visage aujourd’hui. S’il fallait parler de notre époque, on penserait davantage au développement des moyens de communications et à l’hyper connectivité qui constituent autant de bienfaits que de facteurs d’aliénation que les éléments de la société industrielle en leur temps. Restent alors les grands mythes qui sont souvent au cœur des œuvres et leur donne un sens intemporel. Et en matière de mythes, Kounellis, qui n’a pas oublié ses racines grecques, en connait quelque chose…

(Photo supprimée)

Des mythes et un sens du rituel, du sacré. Chiara Parisi, la commissaire de l’exposition, a raison d’écrire, dans le catalogue publié par Hatje Cantz: « A la manière du Saint Thomas du Caravage (un de ses tableaux préférés), l’artiste enfonce les doigts dans les « plaies » de la création, il se plonge dans les objets qui composent les lieux qu’il investit, il en teste la propriété. » Un sens du sacré qu’il partage avec Gina Pane, une autre grande figure de la scène artistique des années 70, italienne elle-aussi (ceci explique peut-être cela) et à qui la galerie Kamel Mennour consacre une nouvelle exposition. Dans celle-ci, trois pièces majeures et représentatives de l’évolution de la carrière de l’artiste prématurément disparue en 1990, à l’âge de 51 ans, sont présentées. La première est un simple rouleau de bois recouvert d’un feutre bleu qui renvoie au ciel qu’elle voyait, enfant, au-dessus de ses montagnes piémontaises (Souvenir enroulé d’un matin bleu, 1968). La deuxième, Action de Chasse C’est la nuit chérie (1981) est un grand dessin qui a valeur d’indications pour une performance qu’elle, qui en avait réalisée tant, ne fit pas elle-même, mais délégua à d’autres. Mais c’est la troisième, qui occupe une salle entière, qui est la plus impressionnante.

Il s’agit de la dernière œuvre de l’artiste, La Prière des pauvres et le corps des saints (1989), qui fait la synthèse de son travail et expose tous les matériaux qu’elle affectionnait. Elle est composée de trois ensembles de trois vitrines horizontales en verre, dédiés à trois saints qui lui étaient chers : saint Sébastien, saint François et saint Laurent. Les vitrines centrales montrent leurs corps affleurant à la surface de leurs tombeaux (avec les trous des flèches pour saint Sébastien, les stigmates pour saint François, les traces de feu pour saint Laurent). Les vitrines de de gauche exposent la mémoire de leurs attributs ou des instruments de leur martyre. Celles de droite donnent à voir leurs manteaux avec leurs couleurs symboliques (respectivement rouge, marron et bleu azur). Enfin, des mots tirés de la « prière des pauvres » sont gravés dans le verre des vitrines pour rappeler que c’est pour les autres et pour apporter le sel, le miel et le feu que ces saints ont donné leur vie. C’est beau, simple, très émouvant et dit bien la volonté de l’artiste de partager avec le public son aspiration à la transcendance. Et ce n’est pas sans rappeler le magnifique triptyque de Pier Paolo Calzolari (Untitled, Iron Pall –Tealights-Copper Pall) présenté dans cette même galerie en 2013 et qui avait été conçu, au départ, pour être installé dans une église. Calzolari, un des autres grands noms de l’Arte Povera…

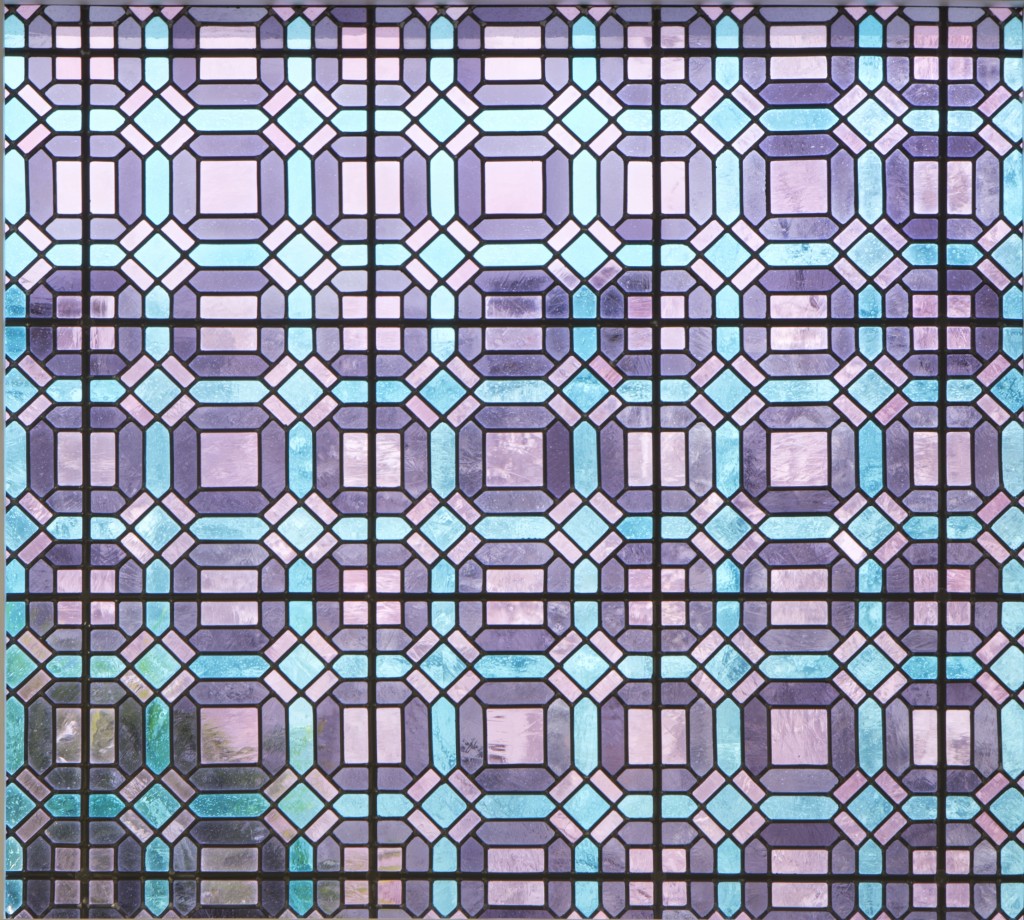

Dans l’autre espace de cette même galerie (rue Saint-André des Arts), on peut aussi voir la première exposition d’un jeune artiste chypriote qui a déjà une belle carrière derrière lui : Christodoulos Panayiotou. Fasciné par les problèmes d’identité, de vrai, de faux, de déconstruction et de reconstruction, l’artiste livre une série d’œuvres qui sont autant de rébus pour comprendre les grands enjeux de notre monde et qui donnent lieu à de très séduisantes spéculations intellectuelles. Mais peut-être ne sont-elles pas suffisamment abouties sur le plan formel pour qu’on se contente du discours, si brillant soit-il, qui les accompagne et pour retenir véritablement l’attention du spectateur. Une, toutefois, parvient à cet équilibre : il s’agit d’un vitrail qui renvoie à l’histoire du désormais célèbre « Rainbow Flag ». Conçu en 1978 par le graphiste Gilbert Baker pour la première Gay Pride de San Francisco, il remporte un tel succès que la production est rapidement en rupture de stock du tissu de la bande rose. Pour garder un nombre de couleurs pair, Gilbert Baker décide alors de supprimer le turquoise. Ce sont ces deux couleurs oubliées, rose et turquoise, (et qui évoquent, pour Baker, respectivement la sexualité et l’art) que Christodoulos Panayiotou a réhabilité dans son vitrail. Il a fait fabriquer ce dernier par la manufacture historique de Saint-Just, spécialisée depuis le XIXe siècle dans les vitraux de châteaux et de cathédrales, pour leur donner encore plus de noblesse et de respectabilité.

Dans l’autre espace de cette même galerie (rue Saint-André des Arts), on peut aussi voir la première exposition d’un jeune artiste chypriote qui a déjà une belle carrière derrière lui : Christodoulos Panayiotou. Fasciné par les problèmes d’identité, de vrai, de faux, de déconstruction et de reconstruction, l’artiste livre une série d’œuvres qui sont autant de rébus pour comprendre les grands enjeux de notre monde et qui donnent lieu à de très séduisantes spéculations intellectuelles. Mais peut-être ne sont-elles pas suffisamment abouties sur le plan formel pour qu’on se contente du discours, si brillant soit-il, qui les accompagne et pour retenir véritablement l’attention du spectateur. Une, toutefois, parvient à cet équilibre : il s’agit d’un vitrail qui renvoie à l’histoire du désormais célèbre « Rainbow Flag ». Conçu en 1978 par le graphiste Gilbert Baker pour la première Gay Pride de San Francisco, il remporte un tel succès que la production est rapidement en rupture de stock du tissu de la bande rose. Pour garder un nombre de couleurs pair, Gilbert Baker décide alors de supprimer le turquoise. Ce sont ces deux couleurs oubliées, rose et turquoise, (et qui évoquent, pour Baker, respectivement la sexualité et l’art) que Christodoulos Panayiotou a réhabilité dans son vitrail. Il a fait fabriquer ce dernier par la manufacture historique de Saint-Just, spécialisée depuis le XIXe siècle dans les vitraux de châteaux et de cathédrales, pour leur donner encore plus de noblesse et de respectabilité.

Enfin, ce n’est pas pour les « respectabiliser » davantage que Markus Schinwald chine des portraits Biedermeier ou de objets anciens sur les brocantes ou les marchés aux puces, mais pour leur faire subir un drôle de traitement : leur ajouter des prothèses qui soudain les rendent difformes et apportent une étrangeté incongrue, quasi surréaliste, à leur volontaire bonhomie. C’était du moins de cette manière qu’il travaillait jusqu’à présent, mais pour l’exposition qui vient de s’ouvrir à la galerie Thaddaeus Ropac, il a poussé le procédé encore plus loin : cette fois, il a cousu le portrait ancien (de petite taille) à une grande toile contemporaine qu’il a peinte dans les teintes de celui-ci, de manière à en faire une sorte d’imperceptible prolongement, abstrait et méditatif. Réduites à des figurines, dans un coin, les figures du tableau original semblent contempler un espace qui les dépasse et qui pourrait être celui de leur espace mental. Quant aux objets, il les a incorporés dans d’étranges machines articulées qui font penser à un mouvement d’horlogerie ancien et qui se mettent en marche régulièrement, évoquant par là-même un va-et-vient mécanique et/ou sexuel.

Ajouts, retraits, prothèses, transformations, l’univers de Markus Schinwald est un univers malade, qui joue sur la blessure, la fracture, le fétichisme. Il laisse une sensation de malaise comme savent si bien le faire les romans de sa compatriote Elfriede Jelinek. Comme elle et comme Thomas Bernhard, il évoque avec férocité, mais non sans humour, un monde pour lequel il a vraisemblablement de la tendresse, mais dont il connait aussi la face cachée, les travers monstrueux.

–Brut(e) de Jannis Kounellis, jusqu’au 30 avril à la Monnaie de Paris, 11 Quai de Conti, 75006 Paris (www .monnaiedeparis.fr)

-Gina Pane et Christodoulos Panayiotou (Theories of Harm), jusqu’au 16 avril à la galerie Kamel Mennour, 6 rue du Pont de Lodi pour la première et 47 rue Saint-André des Arts pour le second, 75006 Paris (www.kamelmennour.com)

-Markus Schinwald, jusqu’au 9 avril à la galerie Thaddaeus Ropac, 7 rue Debelleyme 75003 Paris (www.ropac.net)

Images : vue de l’exposition Brut(e) de Jannis Kounellis à la Monnaie de Paris, avec les œuvres suivantes : Sans titre, 2016, Sans titre (Carboniera), 1967, Sans titre, 2016 © Monnaie de Paris, Photo : Marc Domage, Courtesy de l’artiste ; Gina Pane, La Prière des pauvres et le corps des saints, 1989-1990, Fer électrozingué, verre, freutre, plomb, cuivre, fer forgé, fer rouillé, laiton, bois, fusain, cendre et dessins préparatoires 107 x 870 x 385 cm, Vue de l’exposition, kamel mennour (6, rue du Pont de Lodi), Paris, 2016 © ADAGP Gina Pane Photo. Fabrice Seixas Courtesy Anne Marchand & kamel mennour, Paris ; Christodoulos Panayiotou, Untitled, 2016 Détail Vitrail 114 x 106 cm © Christodoulos Panayiotou Photo. Julie Joubert Courtesy the artist and kamel mennour, Paris; une des peintures de Markus Schinwald exposée à la galerie Thaddaeus Ropac, Courtesy Galerie Thaddaeus Ropac, Paris/Salzburg Photo: Philippe Servent

0

commentaire